Vous avez peut-être déjà croisé deux plaques d’entreprise sur la même porte, ou vous envisagez de partager un local avec un collègue entrepreneur pour diviser les frais. La question revient souvent : est-ce que c’est légal ? Est-ce que ça pose problème si les deux activités sont similaires ? Et surtout, comment s’y prendre sans se retrouver dans le flou administratif ?

Je me suis moi-même posé ces questions en voyant un graphiste et un développeur travailler côte à côte dans un petit bureau parisien. Résultat de mes recherches : oui, domicilier deux entreprises dans le même local, c’est tout à fait possible. Mais comme souvent en France, c’est encadré, et il y a des règles à connaître pour éviter les mauvaises surprises.

Ce que dit la loi française sur la co-domiciliation

Le cadre légal : article L123-10 du Code de commerce

En droit français, rien n’interdit à plusieurs entreprises de partager une même adresse administrative. L’article L123-10 du Code de commerce précise simplement que le siège social doit correspondre à un lieu où l’entreprise exerce réellement son activité, ou à un local mis à disposition. Autrement dit, tant que chaque structure peut justifier de son droit d’usage des lieux via un bail, une attestation d’hébergement ou une convention de mise à disposition, la co-domiciliation est parfaitement légale.

Ce qui compte vraiment, c’est que chaque entreprise ait une existence juridique distincte. Concrètement, cela signifie un numéro SIREN propre, des statuts propres, et une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Deux SARL, deux SAS, ou même une auto-entreprise et une société : tous ces montages sont autorisés, à condition de respecter les formalités.

Différence entre local professionnel et habitation

C’est là que ça se complique un peu. Si vous envisagez de domicilier votre entreprise dans un logement (le vôtre ou celui de votre associé), plusieurs contraintes s’ajoutent. D’abord, il faut vérifier le règlement de copropriété, qui peut interdire l’exercice d’une activité professionnelle. Ensuite, si vous êtes locataire, l’accord écrit du bailleur est indispensable. Enfin, certaines communes imposent des règles d’urbanisme spécifiques limitant l’usage professionnel des logements.

Pour un local à usage professionnel (bureau, atelier, commerce), les choses sont plus simples. Vous devez juste obtenir l’accord du propriétaire et veiller à ce que le bail ne comporte pas de clause d’exclusivité empêchant la sous-location ou le partage.

Les conditions d'existence juridique distincte

Pour que deux entreprises puissent cohabiter sans risque, il faut absolument éviter toute confusion. Chacune doit avoir son propre SIREN, sa propre comptabilité, ses propres comptes bancaires et ses propres contrats clients. Si l’administration constate un mélange des activités, elle peut requalifier l’ensemble en « société de fait », avec des conséquences fiscales et sociales lourdes (on y reviendra).

Les différentes options pour partager un local

Plusieurs solutions existent pour mutualiser une adresse. Le choix dépend de votre situation, de votre budget et de vos besoins en services.

La domiciliation commerciale classique

C’est la formule la plus répandue : vous faites appel à une société de domiciliation, qui vous propose une adresse (souvent prestigieuse) et des services associés. Concrètement, vous n’occupez pas physiquement les lieux en permanence, mais l’adresse sert de siège social officiel. Ces sociétés proposent généralement la gestion et la réexpédition du courrier, une permanence téléphonique, voire des salles de réunion à la demande.

L’avantage, c’est que plusieurs entreprises peuvent être domiciliées à la même adresse sans se croiser, ce qui évite les problèmes de cohabitation. En revanche, vous ne bénéficiez pas vraiment d’un espace de travail partagé. Comptez entre 15 et 50 € par mois pour une formule basique.

Les pépinières et incubateurs d'entreprises

Les pépinières d’entreprises sont des structures destinées aux jeunes sociétés, souvent en phase de démarrage. En plus de l’adresse, elles offrent un accompagnement (juridique, commercial, financier), des locaux équipés et des événements de networking. C’est une solution idéale pour créer des synergies et élargir son réseau professionnel.

Attention toutefois : l’accès est sélectif (un comité d’agrément étudie les candidatures) et limité dans le temps, généralement trois ans non renouvelables. Les tarifs varient fortement selon les structures, mais restent souvent avantageux pour les startups.

Le partage direct entre deux structures

C’est le cas le plus courant dans les petites entreprises : deux entrepreneurs (ou plus) décident de partager un bureau, un atelier ou un local commercial pour diviser les frais. Ici, pas d’intermédiaire. L’un des deux peut être locataire principal et sous-louer une partie à l’autre, ou bien les deux peuvent co-signer le bail.

Cette formule demande un peu plus de rigueur administrative (on y reviendra), mais elle permet une vraie mutualisation des ressources : imprimante, salle de réunion, accueil, wifi… et parfois même une collaboration sur certains projets.

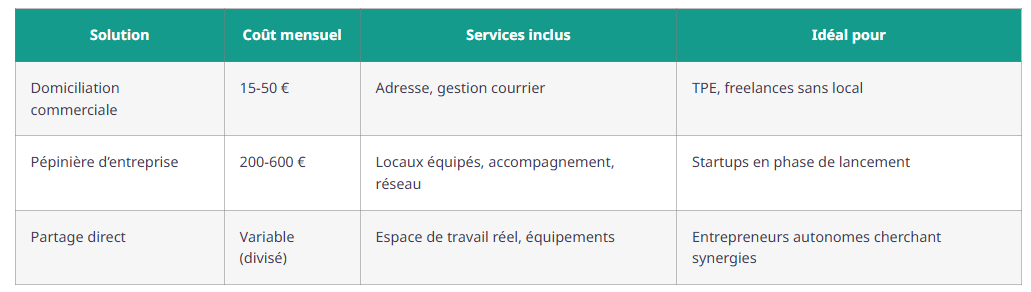

Tableau comparatif des solutions

| Solution | Coût mensuel | Services inclus | Idéal pour |

|---|---|---|---|

| Domiciliation commerciale | 15-50 € | Adresse, gestion courrier | TPE, freelances sans local |

| Pépinière d’entreprise | 200-600 € | Locaux équipés, accompagnement, réseau | Startups en phase de lancement |

| Partage direct | Variable (divisé) | Espace de travail réel, équipements | Entrepreneurs autonomes cherchant synergies |

Les démarches administratives pas à pas

Partager un local, ça ne s’improvise pas. Voici les étapes incontournables pour rester dans les clous.

Obtenir l'accord du propriétaire

C’est la toute première étape, et elle est souvent négligée. Si vous êtes locataire, vous devez obtenir l’autorisation écrite du bailleur pour domicilier une ou plusieurs entreprises dans les lieux. Certains baux comportent une clause interdisant la sous-location ou l’usage professionnel : mieux vaut vérifier avant de signer quoi que ce soit. Si vous êtes propriétaire, pas de souci de ce côté-là, mais pensez tout de même à vérifier le règlement de copropriété en cas de local en immeuble.

Rédiger le contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation est le document qui formalise l’arrangement entre les deux entreprises (ou entre une entreprise et une société de domiciliation). Il doit impérativement être écrit et comporter plusieurs éléments : l’identité des parties, l’adresse du local, la durée (minimum trois mois selon le Code de commerce), les modalités de résiliation, et le prix éventuel.

Ce contrat doit ensuite être enregistré au RCS. C’est cette formalité qui officialise la domiciliation auprès de l’administration. Sans contrat écrit et enregistré, vous vous exposez à un refus d’immatriculation, voire à une radiation ultérieure.

Effectuer les formalités au RCS

Chaque entreprise doit déclarer son adresse de siège social au moment de son immatriculation, ou via une modification statutaire si elle est déjà créée. Pour cela, il faut déposer un dossier au greffe du tribunal de commerce comprenant le contrat de domiciliation, un justificatif d’occupation des locaux et éventuellement une copie des statuts modifiés. Le formulaire M2 (pour les modifications) ou M0 (pour les créations) doit être rempli avec soin.

Cette étape permet de rendre la co-domiciliation officielle et transparente vis-à-vis des tiers : clients, fournisseurs, administration fiscale. C’est aussi un gage de sérieux qui rassure les partenaires commerciaux.

Mettre à jour les organismes sociaux et fiscaux

Une fois l’adresse modifiée au RCS, il faut penser à prévenir tous les organismes concernés : l’URSSAF, les services fiscaux, la caisse de retraite, la mutuelle professionnelle… Cette étape est souvent oubliée, mais elle est cruciale pour éviter les courriers perdus et les relances intempestives. Un simple courrier recommandé avec accusé de réception ou une déclaration en ligne suffit généralement.

Avantages et limites de la co-domiciliation

Comme toute solution, la co-domiciliation a ses atouts et ses contraintes. Autant les connaître avant de se lancer.

Les bénéfices économiques et organisationnels

Le premier avantage, c’est évidemment la réduction des coûts. En partageant le loyer, les charges, l’assurance et les équipements, vous pouvez facilement diviser vos frais par deux. Pour une petite structure ou un freelance en phase de lancement, c’est un soulagement financier non négligeable.

Ensuite, la mutualisation des ressources permet d’accéder à des services qu’on ne pourrait pas se payer seul : salle de réunion équipée, accueil téléphonique, matériel de bureau haut de gamme. Certains entrepreneurs apprécient aussi l’émulation créée par la présence d’autres professionnels. Un graphiste et un développeur, par exemple, peuvent se recommander mutuellement à leurs clients respectifs.

Enfin, avoir une adresse dans un quartier prestigieux (via une société de domiciliation) améliore l’image de marque, surtout pour les activités de conseil ou de services aux entreprises.

Les contraintes à anticiper

Mais soyons honnêtes : tout n’est pas rose. La première limite, c’est la confidentialité. Si les espaces ne sont pas bien délimités, vous risquez d’entendre les conversations de l’autre entreprise, voire de voir passer des documents sensibles. Mieux vaut prévoir des bureaux séparés ou au moins des règles claires sur la discrétion.

La complexité administrative augmente aussi. Vous devez gérer deux comptabilités distinctes, veiller à ne pas mélanger les factures, et tenir à jour les déclarations auprès de plusieurs organismes. Pour certains, c’est un vrai casse-tête.

Enfin, il y a toujours un risque de conflit si les règles d’usage ne sont pas claires dès le départ : qui utilise la salle de réunion quand ? Qui paye les fournitures communes ? Qui nettoie les espaces partagés ? Autant de questions qu’il vaut mieux régler en amont.

Le calcul coût-bénéfice

Avant de vous lancer, posez-vous la question : est-ce que les économies réalisées compensent les contraintes ? Si vous êtes seul et que vous n’avez besoin que d’une adresse administrative, la domiciliation commerciale classique est probablement plus simple. Si vous voulez vraiment travailler sur place et créer des synergies, le partage direct d’un local a plus de sens.

Auto-entrepreneurs et couples : attention au piège de la société de fait

C’est un cas de figure qui revient souvent, et qui mérite une attention particulière. Peut-on domicilier deux auto-entreprises à la même adresse quand on est en couple ? La réponse est… ça dépend.

Quand peut-on domicilier deux auto-entreprises ensemble ?

Si les deux activités sont totalement différentes, par exemple, l’un est développeur web et l’autre coach sportif et qu’il n’y a aucun client commun, aucune confusion possible, alors vous pouvez tout à fait avoir deux auto-entreprises sous le même toit. Chacun garde sa propre comptabilité, ses propres plafonds de chiffre d’affaires, et il n’y a aucun risque fiscal.

En revanche, si les deux activités sont identiques ou très proches. Par exemple, deux auto-entreprises de nettoyage, de restauration ou de graphisme, le risque de requalification en société de fait est très élevé. Et croyez-moi, c’est un scénario que vous voulez éviter à tout prix.

Le risque de requalification fiscale

Qu’est-ce qu’une société de fait ? C’est une situation où l’administration (URSSAF, impôts) considère que vous exploitez en réalité une seule et même activité, avec des moyens communs, des clients communs, et une gestion commune. Dans ce cas, elle peut requalifier l’ensemble en société, avec des conséquences lourdes : régularisation de TVA (si le chiffre d’affaires cumulé dépasse les seuils), rattrapage de cotisations sociales, et parfois même des pénalités.

J’ai lu le témoignage d’un couple qui s’est fait contrôler par l’URSSAF pour deux auto-entreprises de restauration rapide dans le même local. Résultat : convocation à la gendarmerie, redressement, stress énorme. Ils pensaient bien faire en créant deux structures pour ne pas dépasser les plafonds, mais l’administration a vu les choses autrement.

Les alternatives légales : conjoint-collaborateur et société

Si vous voulez vraiment travailler ensemble sur une activité similaire, plusieurs solutions s’offrent à vous. La première, c’est le statut de conjoint-collaborateur. Votre conjoint participe à l’activité sans être rémunéré directement, mais il cotise au régime social et bénéficie d’une couverture. C’est simple, légal, et ça évite tout risque de requalification.

L’autre option, c’est de créer une société (SARL, SAS…) à deux. Vous perdez la simplicité de l’auto-entreprise, mais vous gagnez en crédibilité, en visibilité comptable (notamment pour les banques), et surtout vous êtes en règle. Si votre activité génère un chiffre d’affaires significatif, c’est souvent la meilleure solution sur le long terme.

Les erreurs qui peuvent coûter cher

Après avoir épluché pas mal de témoignages et d’articles, j’ai identifié quelques pièges récurrents. Autant les connaître pour ne pas tomber dedans.

Domicilier sans titre ni droit. C’est l’erreur la plus grave. Si vous déclarez une adresse au RCS sans pouvoir justifier d’un bail, d’un contrat de domiciliation ou d’une attestation d’hébergement, vous vous exposez à une radiation pure et simple de votre entreprise. Et en cas de contrôle fiscal ou social, les conséquences peuvent être lourdes.

Oublier de mettre à jour l’adresse au greffe. Si l’une des deux entreprises déménage, change d’activité ou ferme, il faut absolument le déclarer. Une adresse fantôme peut entraîner des poursuites pour domiciliation fictive, et compliquer sérieusement la vie de l’autre entreprise restant sur place.

Mélanger les comptabilités. Même si vous partagez le même local, chaque entreprise doit avoir ses propres factures, ses propres comptes bancaires, ses propres contrats. Tout mélange peut être interprété comme une confusion d’activités, et donc un risque de société de fait.

Négliger l’assurance. Si deux entreprises exercent dans le même local, il faut vérifier que l’assurance couvre bien toutes les activités. Un graphiste et un menuisier n’ont pas les mêmes risques : mieux vaut prévenir l’assureur pour adapter les garanties.

Mes conseils pour une cohabitation sans accroc

Si vous avez décidé de franchir le pas, voici quelques astuces pour que tout se passe bien.

Posez des règles dès le départ. Rédigez une convention interne, même entre amis ou membres d’une même famille. Qui a accès à quelle pièce ? Qui paye quoi ? Comment se répartissent les charges communes ? Ce genre de document évite 90 % des conflits futurs.

Organisez les espaces intelligemment. Si possible, délimitez clairement les zones de chacun. Un bureau fermé pour les rendez-vous confidentiels, un espace commun pour la pause café, une salle de réunion partagée avec un planning affiché. Plus c’est clair, moins il y a de tensions.

Communiquez régulièrement. Faites un point mensuel sur ce qui fonctionne et ce qui coince. Parfois, un petit ajustement suffit à désamorcer une situation tendue. Et puis, échanger sur vos activités respectives peut créer de vraies opportunités de collaboration.

Soignez la signalétique. Deux entreprises, ça veut dire deux noms sur la porte, deux boîtes aux lettres si possible, et des informations claires pour les visiteurs. Ça paraît bête, mais éviter qu’un client se trompe de porte, c’est déjà un bon début.

Pensez à l’assurance et aux aspects pratiques. Vérifiez que votre contrat d’assurance couvre bien la co-domiciliation, et que tous les équipements partagés (wifi, imprimante, téléphone) fonctionnent pour tout le monde. Rien de pire qu’une panne qui bloque les deux entreprises en même temps.

FAQ : vos questions sur la co-domiciliation

Est-il légal de domicilier deux entreprises à la même adresse ?

Oui, c’est parfaitement légal en France à condition que chaque entreprise ait une existence juridique distincte (SIREN propre) et que les formalités administratives soient respectées : contrat de domiciliation, accord du propriétaire, enregistrement au RCS.

Quelles sont les formalités obligatoires pour co-domicilier deux entreprises ?

Il faut rédiger un contrat de domiciliation d’au moins trois mois, obtenir l’accord écrit du propriétaire des locaux, enregistrer la domiciliation au Registre du Commerce et des Sociétés, modifier les statuts si nécessaire, et informer les organismes sociaux et fiscaux (URSSAF, impôts).

Peut-on avoir deux auto-entreprises dans le même local ?

Oui, si les activités sont totalement différentes et sans clients communs. Si l’activité est identique ou très proche, il existe un risque de requalification en société de fait par l’URSSAF, avec des conséquences fiscales et sociales importantes. Dans ce cas, le statut de conjoint-collaborateur ou la création d’une société sont des alternatives plus sûres.

Combien coûte la co-domiciliation ?

Les coûts varient selon la solution choisie. Pour une société de domiciliation basique, comptez entre 15 et 50 € par mois. Une pépinière d’entreprise avec services d’accompagnement peut coûter entre 200 et 600 € mensuels. Le partage direct d’un local permet de diviser les frais de location et de charges entre les entreprises, ce qui peut représenter une économie de 50 % ou plus.

Quels sont les principaux risques de la co-domiciliation ?

Les principaux risques sont la requalification en société de fait (pour des activités similaires avec moyens communs), les conflits d’usage des espaces partagés, la perte de confidentialité si les zones ne sont pas bien délimitées, et la complexité administrative accrue liée à la gestion de deux structures distinctes.

Faut-il un bail commercial pour deux entreprises dans le même local ?

Cela dépend de votre situation. Si vous êtes locataire d’un local professionnel, il faut obtenir l’accord du bailleur et vérifier que le bail autorise la sous-location ou le partage. Dans un local en copropriété ou un logement d’habitation, le règlement de copropriété peut interdire l’usage professionnel, et l’accord du propriétaire est indispensable.